Veuillez trouver ci dessous une traduction d'une

interview de John Milbank que je trouve très intéressante. Il présente ici une part de sa compréhension de la modernité, de la politique et de théologie.

Avec dans le désordre :

(NB : Je ne suis pas si doué que cela en langue anglaise, il y a surement des passages à améliorer..., work in progress)

Milbank est un théologien anglican dont les idées se distinguent par un profond

scepticisme sur la raison séculière. Ayant donné forme à la théologie

de la Radical Othodoxy et fourni les fondements des mouvements des Tory

rouge et des labour bleus dans la politique britannique.

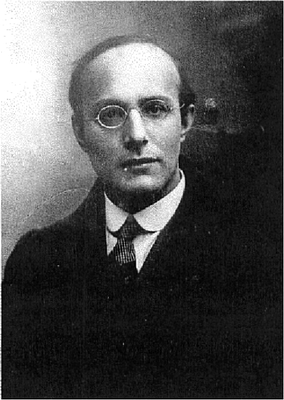

Son

livre le plus récent, la monstruosité du Christ, est une collaboration

avec le philosophe slovène Slavoj Zizek édité par Creston Davis et

publié en 2009 par le MIT press. Il est aussi un contributeur à

Varieties of secularism in a secular age, une série d'engagements

critiques avec Charles Taylor A secular age récemment publié par

Harvard University press.

Nathan Schneider : Vous

écrivez de Slavoj Zizek, "en un sens important, il porte un témoignage théologique" Comment un athée auto-proclamé peut il porter un

témoignage théologique ?

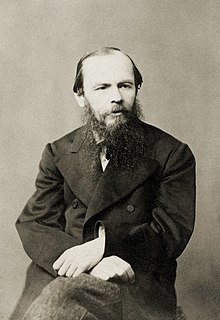

John Milbank : Dans le roman de

Dostoïevski, les démons, un personnage, Kirilov, parle à la fois de la

nécessité de croire en Dieu comme la réalité de la bonté infinie et de

l'impossibilité de le faire. Sa résolution de ce dilemme est un suicide

délibéré et sans aucune autre raison que dans une monde athée, il

est lui-même désormais un dieu, comme possesseur de la volonté souveraine et que le suicide est la plus haute démonstration de cette

volonté.

Zizek essaie d'échapper à ce dilemme par un autre chemin en

montrant la figure du Christ, dont la tradition considère qu'il est

l'incarnation de Dieu dans une vie humaine particulière. Bien que, pour

Zizek, Dieu ne peut pas être présent dans une apparence incarnée,

sinon il n'existerait pas, il insiste pourtant qu'en dehors de

l'héritage chrétien, nous n'aurions pas eu le sens de l'exigence

d'absolue excédant toutes les lois et les habitudes humaines. En effet, la

notion d'incarnation soutient, pour Zizek, l'idée de cette exigence

d'absolue, qui oriente notre humanité, est plus qu'humaine même si elle

vient, dit il, de "nulle part".

NS : Contre Zizek, vous

insistez sur la notion de théisme. Quelles sont pour vous les

perspectives pour une rencontre philosophique avec la théologie qui ne

consent pas à une divinité transcendante ?

JM : Je

crois que, à la fin, ces perspectives sont inexistantes. Dostoïevski a

vu plus loin que Zizek parce qu'il a dramatisé les positions

existentielles alternatives face au nihilisme, même un nihilisme

christologique. Kirillov essaie l'affirmation de soi, mais conclue

logiquement que le seul et irréfutable acte d'affirmation de soi divin

est le suicide (self-slaughter). Stavroguine, dans le même roman, adopte

au contraire une malicieuse indifférence qu'il déploie avec séduction

pour déranger la vie des autres. Mais à la fin, cela conduit à un

suicide de pur désespoir. Le Christ de Zizek est simplement un clown, le

tout un chacun rejeté, la scorie du monde. "Le bien" est réduit à

l'instance de ce qui excède la réalité, qui ne trouve aucune maison.

Cela place l'amour sous l'être, même si en un sens, c'est au delà de

l'être pour Zizek comme l'impossibilité du désir réalisé. Mais à la fin

des Démons, Dostoïevski suggère dans la bouche de Verkhovenski mourant

que l'amour excède l'être dans le sens que le réel est orienté par le

bon. Ici, la foi aimante seule ferme le cercle de la controverse

ontologique. Le plus élevé, ce qui inclurait l'existence, doit en effet

exister. Sans l'idée de bonheur parfait pour toute la réalité, que la

plus extrême misère ne peut perturber, Dostoïevski affirme que l'être

humain perd son orientation définie. Les derniers épisodes du roman

essaient de décrire des scènes de reconnaissances révélatrices et de

pardon entre les personnes, qui montrent comment nous pouvons

authentiquement participer en cette perfection infinie et ainsi

transfigurer le monde.

La philosophie athée se trouve encore

elle-même prise dans une version théorique de l'aporie nihiliste décrite

par le romancier russe du XIXème. Aussi, comme Kirilov, elle peut

affirmer la raison ou la liberté humaine contre le pouvoir du vide -

mais ensuite elle ressemble à un vœux pieux fanfaronnant ; ou encore comme

Stavroguine, elle peut dénier toute la réalité finale de toutes

suppositions humaines sur la base d'une nature indifférente. Mais dans

ce cas, la réalité de la raison elle-même est menacée. Le logos athée

manquera toujours soit d’Être ou de raison, sans lequel il n'y a pas de

philosophie, ni d'exercice de l'amour de la raison.

NS

: Vous avez maintenant un livre à paraître, encore avec Creston Davis

et Zizek, sur saint Paul, qui a été un sujet populaire pour la

philosophie continentale dans ces récentes années. Pensez vous qu'il est

légitime pour les théoriciens séculaires de prendre Paul comme modèle

d'action politique.

JM : Certainement dans le sens où

Paul a provoqué les premières "Lumières" occidentales, les premières

idées pour une humanité universelle, pas seulement pour les élites. Il a

aussi suggéré que les normes pour une vie humaines reposent au delà de

tout code de droit coutumier. C'est à mettre au crédit de ces penseurs

séculiers s'ils voient Paul comme le constructeur du paradigme pour tous

les gestes révolutionnaires à venir. En même temps, ils sous-estiment

souvent ses paradoxes et la manière dont il est aussi une figure

conservatrice : ce qui ne veut pas dire de retourner la vérité de

l'élection juive par Dieu ou la loi juive mais la rappeler à ses

fondation profondes. Il y a quelques dangers dans la lecture marcionite

de Paul, déniant le Dieu de l'ancien testament comme dans les évocations

de Ernst Bloch et d'Alain Badiou, par exemple. Paul, par contre,

appelle en même temps à la tradition et aussi aux bases cachées de la

tradition, ce qui permet qu'on les dépasse respectueusement. Pour être

juste, Zizek et Agamben admettent plus cela. Mais ensuite, ils

sont aussi gnostiques dans leurs suggestions que Paul est pris entre

l'aspiration à échapper du domaine quelque peu sinistre de la loi et

d'un autre coté de l'impossibilité de le faire. Alors parce que il a foi

dans la possibilité de la médiation, Paul ne fait pas seulement le

geste radical ; il ne fait pas non plus comme Marx qui propose la

nécessité de la destruction de l'ordre présent. Au lieu de cela, il

établit systématiquement une nouvelle sorte de communauté internationale

à l'intérieure, à coté -et alors au delà- de l'état. Cette communauté

est en même temps démocratique et hiérarchique, en même temps nouvelle

et cosmopolite et pourtant aussi archaïque parce qu'elle retourne à la

base pré légale d'un ordre de l'échange de don.(gift-exchanging order)

NS : Cet intérêt renouvelé pour Paul, pourquoi pensez vous qu'il survient maintenant ?

JM

: Cela coïncide avec un sens nouveau de la futilité tragique. Si

j'étais athée, je pense que je devrais en fin de compte condamner cet

intérêt comme un désespoir annonciateur. Pourtant Paul, lui-même, était

éminemment pratique. C'est, ironiquement, son mode de pratique que les

athées ne peuvent saisir ou embrasser, parce qu'elle est fondée sur la

possibilité d'imaginer la foi et la confiance

en l'infini bonté

sur terre. Paul ne l'attribue pas à une dialectique de la loi et du

désire ou bien à celle de la mort et de la vie. Il croit plutôt, en

insistant sur la résurrection, que la vie est infinie et éternelle.

Sa

science politique de la résurrection est la seule possible pour un

espoir illimité en la venue de la coexistence harmonieuse par

l'incarnation de l'amour et de la justice.

NS : Voyez vous votre participation à ce dialogue comme de l’évangélisation ? Qu'est ce que vous espérer accomplir ?

JM: Oui, la victoire.

NS : Adam Kostko,

in "Zizek et théologie", soutient que les chrétiens ont à apprendre

quelque chose des gens comme Zizek. Pensez vous que la conversation

pourrait aller dans les deux sens ?

JM : Bien sur, il y

a des choses à apprendre de Zizek - il nous rappelle que la logique du

Dieu-Homme est plus universellement humaine que la logique de Dieu seul.

En ce sens, il refuse, comme athée, le relativisme paresseux de

tellement de théologie chrétienne contemporaine, qui trahit

l'incarnation en voyant le Dieu-Homme seulement comme une sorte d'ajout

optionnel à l'idée de Dieu. Cet ajout pourrait bien être également pour

eux la Torah ou le Qoran. Mais penser cela est aussi trahir la

spécificité de l'héritage occidental. Zizek est ici un rectificateur

crucial. Cependant la posture de quelqu'un comme Kostko peut seulement

produire un sourire ironique chez quelqu'un de ma génération. C'est

exactement la sorte de théologie pusillanime de celles de 60's dont nous

avons longtemps cherché à sortir. Pourquoi ? Parce que c'est de la

mauvaise foi. Si vous tendez à devenir un athée et un nihiliste, alors

soyez le. (If you are going to be an atheist and nihilist, then be one.)

Seul les médiocres répètent les panacées séculaires sous une apparence

pieuse. Une telle théologie ne peut jamais possiblement améliorer les

choses, par définition. C'est un triste et saisonnier écho de ce qui a pu

être puisant dans le passé. Toute véritable théologie chrétienne, par

contraste, émerge de l’Église qui seul est la médiatrice de la présence

du Dieu Homme qui est la présupposition de toute pensée chrétienne.

Kostko craint que l'Eglise soit une institution, mais bien sur elle ne

l'est pas -ou pas premièrement- comme Graham Ward l'a bien indiqué,

c'est plutôt, l'évènement continu de l'ingestion du Corps du Christ. Ce

fait fournit une auto correction critique bien au delà de toute

remontrance, faites par les gens extérieurs à elle, de toutes les

insuffisances et abus de l’Église et dont j'espère être parmi les

premiers à reconnaitre et dénoncer.

NS : Vous avez noté

le virage de la théologie dans la direction de la sécularisation, via

son adoption des méthodes des sciences sociales laïques. Comment

assume-t-on une véritable théologie dans un temps séculaire ?

JM

: Je suis critique d'une théologie utilisant les sciences sociales

quand cela veut dire adopter des positions théologique ou athées sans

critique et déguisé. la théologie dans un age séculier doit rendre

compte de la laïcité et pourquoi la sécularisation a-t elle eu lieu.

Cela doit inclure la reconnaissance de la manière comment le

christianisme sécularise (dans un bon sens) en désacralisant la

politique, la loi et la nature à un certain degré - mais sans

désenchantement total. Au même moment, nous avons besoin de nous rendre

compte des raisons pourquoi le sécularisme (dans un mauvais sens) a

laissé l'occident en royaumes autonomes indifférents au sacré. Les

personnes, les pays, et l'argent sans référence à Dieu deviennent, comme

Karl Polanyi l'a annoncé, soit des idoles soit de simples instruments à exploiter -ou les deux à la fois.

Charles Taylor,

je pense, a une partie de la réponse sur les raisons de cet évènement ;

l'occident est devenu sur discipliné et l'éthique a remplacé la

religion. l'autre partie de la réponse est la manière par laquelle la

mauvais théologie a inventé paradoxalement une "pure nature" de sorte

que une notion plutôt simpliste de Dieu comme quelque chose de

surnaturel et interférant pourrait d'autant mieux se démarquer. Défendre

la médiation, par contraste, est de nouveau crucial ici.

NS : Pensez vous qu'un athée n'a rien à faire dans un département de théologie ?

JM

: Je recommande des départements mixtes de théologie et d'études

religieuses dans les université laïques et le recrutement de personnes

de toutes les croyances religieuses, rien de plus. Mais, bien

sur, si on respecte les connaissances liées aux traditions, ensuite

l'adhérence à ces traditions peut parfois être pertinentes pour déclencher un recrutement, c'est une question de tact, pas de scandale.

NS

: De plus en plus, des personnes en viennent à se décrire eux-même

comme "spirituel mais non religieux". Pensez vous, cependant, qu'il y a

une utilité -peut-être même un potentiel pour les mouvements politiques-

dans le détachement croissant de la vie religieuse des gens des

autorités traditionnelles, et dans cette autonomie retrouvée ?

JM

: Il est bon que les gens ne puissent être plus si facilement contraint

à la religion. La foi, elle-même, doit accueillir cela sur des raisons

basées sur la foi. En un sens, nous sommes retourné à la situation des

siècles des premières communautés chrétiennes. En même temps, cependant,

l'autonomie et la liberté de la tradition ne peut jamais être réelles.

On doit se réconcilier avec son propre héritage et les enfants doivent

bien apprendre quelque chose. L'idée qu'il leur pourrait être seulement

offert le "choix" est bien sur folle. Avant de choisir, nous sommes

établis dans une mode de vie et d'habitude.

NS : Un autre aspect du libéralisme moderne -et de la religion libérale- dont vous avez été très critique est sa soi disant révolution sexuelle. Pourquoi l'appelez vous fascisme alors que beaucoup de personnes la considère comme une avance de la liberté.

JM : En un sens, la libération du sexe de la loi a toujours été laissé supposé par le christianisme ; la libération des années 60 reste un évènement à l'intérieur de l'histoire chrétienne. En même temps, ce que nous avons vu là était une sorte de démocratisation et commercialisation des morales "bohémiennes" qui a été elles-mêmes légitimé et normalisé pour une élite, comme

Phillip Blond l'a souligné. Le problème ici est que l'auto plaisir peut aussi devenir explicitement ou tacitement un but en lui-même. Quand les romantiques parlaient avant de l'importance du mariage à devenir "libre" comme un objectif, cela me semble le signe le plus proche.

L'épanouissement humain repose plus dans la direction de l'amour fidèle et dans sa propre insertion dans la continuité des générations. Le mariage et la famille, malgré toutes leurs corruptions et leur usage impropres sont à la base des institutions démocratiques. Le fascisme arrive dans le cadre car je pense (suivant Adorno, parmi d'autres) que la séparation graduelle du sexe et de la procréation est regardé naïvement si nous ne réalisons pas que c'est ce que l'état veut. Discrètement, elle veut sécuriser le contrôle "malthusien" sur la reproduction et traiter avec l'individu directement, plutôt que par la médiation des couples. Beaucoup du féminisme libéral est, en fait, en pratique, du coté du néolibéralisme politique et économique. Il est trop rarement noté que la permissivité sexuelle est devenu aujourd'hui une sorte d'opium qui secrètement concilie le peuple à la perte de ses autres libertés -en lien avec l'état et le marché.

NS : Est ce que cela signifie que le progrès du féminisme, comme celle des minorités sexuelles, doit être renvoyé ?

JM : Ce dont nous avons besoin n'est pas un retour à une forme légiste de coercition et d'ostracisme social sur le champ sexuel, mais un changement d'esprit, qui promouvrait la fidélité de la relation et l'encouragement de la créativité humaine et à la participation dans les lieux de travail et dans la vie civile. Dans ce contexte, je pense qu'il est important de soutenir l'engagement civil gay mais de s'opposer à l'idée de "mariage gay". De plus en plus de personnes gay en Europe ou aux USA approuvent cette combinaison.

NS : Et enfin : capital. Qu'est ce que la crise économique actuelle signifie pour vous, théologiquement ? Jusqu'à où un penseur athée, comme Zizek, peut il aller vers une analyse significative de celle-ci ?

JM : Pas très loin, car il tend à combiner refusism et nostalgie staliniste. La crise actuelle n'est pas finale mais nous rappelle ce qui arrive quand on arrache la signification des choses hors de ces choses elles-mêmes, qui est une conséquence aussi bien de la sur abstraction que de l'individualisme tournant à l'émeute. Je pense que nous avons besoin d'un sens nouveau de la sacralité des pays, des peuples et même de l'argent comme des biens réels quoique non comme des choses à être adorées pour elles-mêmes. Nous avons aussi besoin de réaliser que les humains sont des donateurs (gift-exchanged) cherchant la reconnaissance mutuelle plutôt que des opportunistes cherchant leur propre intérêt. Non seulement, les procédures d'un marché éthique sont plus viables mais ils permettraient aussi un marché plus libre et conduit plus par la confiance et la compréhension tacite. C'est en fait le marché néolibéral qui a besoin du titanic, l'état interventionniste.

NS : Que pensez vous des perspectives pour un mouvement politique informé théologiquement dans le monde moderne d'aujourd'hui ?

JM : Le Conservatisme rouge (

The red Toryism) est un vieux courant dans la politique canadienne qui a été transplanté et relancé en Grande Bretagne par mon ancien élève Phillip Blond. A travers lui et d'autres, incluant les travaillistes bleus (

blue labourites) avec Maurice Glasman à leur tête, une politique des paradoxes émerge et fait son bonhomme de chemin en Grande Bretagne. (En Grande Bretagne comme en Europe, le "rouge" désigne la gauche et le "bleu" désigne les conservateurs). Donc, les conservateurs rouges montrent le paradoxe d'un conservatisme mélangé avec un associationnisme non étatique et un distributisme - avec du "socialisme" en un certain sens- et les travaillistes bleus indiquent le paradoxe d'un socialisme non étatique.avec une nuance conservatrice. Basiquement, nous avons ici une tentative d'élaborer en pratique une politique comunautarienne (communitarian politics) mais une politique qui intégrerait intégralement une dimension économique. Une polarité libertarienne et comunautarienne commence à détourner la domination de la polarité gauche contre droite au cœur de la politique britannique. Cette nouvelle pensée se concentre du think tank de Phillip Respublica, et -ne faites pas d'erreur- c'est quelque chose de gros. Déjà, les principaux partis ont adopté des aspects des idées de Phillip pour un "état propriété"(ownership state) qui impliquerait un contrôle professionnel plus décentralisé dans le domaine public-mais avec des fins sociales et sans bénéfices. En complément avec ce nouveau mode d'état, la nouvelle position "paradoxale"plaide aussi pour un "marché moral" dans lequel le contrat doit avoir lui-même un objectif social. et où le business sera souvent un partenariat entre propriétaires, travailleurs et consommateurs. Ces idées sont influencés par Luigino Bruni et Stefano Zamagni qui ont aidé au brouillon de

Caritas in veritate, l'encyclique récente du pape Benoit XVI. On peut aussi lier cela à un mélange d'éléments de Polanyi et de Marx. L'argument est qu'un marché encore plus libre (encore plus que ce que veulent les néolibéraux) est aussi un marché moral (comme ils ne prétendent même pas d'y penser). Pourtant de nombreux arguments sur le rôle exact du gouvernement dans tout cela n'ont pas encore été épuisé. En aucun cas, il n'en est sorti que la seule chose qui puisse casser avec le Thatcherisme et le blairisme soit une nouvelle fusion ou encore une recréation soit du old labour ou du vieux Taylorism.

NS : En quoi consiste, politiquement parlant, ce paradoxe ?

JM : Il y a trois temps.

D'abord, en Grande Bretagne aujourd'hui, comme aux USA nous voyons qu'un marché libéré a en fait augmenté le rôle de l'état-qui-sauve et maintenant des grandes banques, en tant qu'aide sociale réparatrice, en polissant l'anarchie individualiste. La confiance morale est exigée par le marché, mais le neolibéralisme ne théorise jamais l'entreprise comme impliquant une telle confiance et a n'a pas réussi à éviter de le remplacer par plus de mesures d'incitations et de surveillance.

Ensuite : C'est un cliché de dire que la droite a gagné économiquement et la gauche culturellement. Mais c'est, en fait la victoire d'une seule force- le libéralisme. A cela nous opposons un communautarisme associationniste qui joint un égalitarisme de gauche avec un conservatisme concernant valeur culturel et éthique. Elle est pour la haute culture et pour l'excellence scolaire en éducation mais veut que ces choses soit disponible démocratiquement. Éthiquement, cela est pro famille mais ne désire pas revenir sur les gains de l'égalité des femmes et sur la tolérance sur l'homosexualité-le point important est plutôt le fait que le mariage stable est le meilleur chemin pour la plupart. Il est aussi critique sur la technologisation de la médecine et l'approche, en croissance, calculatrice des vies et des vieux. Elle prend pour sures que toutes les personnes décentes sont opposées à l'euthanasie volontaire.

Le troisième paradoxe est qu'une démocratie égalitaire exige une hiérarchie des valeurs et des personnes d'excellence.

Autrement, l'argent et la sophistique conspirent ensemble pour le détruire comme ils l'ont fait dans les dernières années. La démocratie peut seulement être soutenue que quand il y a en parallèle, une préoccupation non démocratique avec la Paideia - la formation de bon caractères qui relie le talent et la vertu et les met en position pour des influences sociales appropriées. Sans l'inculcation extra démocratique de caractère, la démocratie ne peut pas entrer en débat avec le bon qui est le seul débat légitime et non corrompu qui peut être tenu.

NS : Quelles sont les sources de ce caractère ? Est ce que ce sont nécessairement des chrétiens ?

JM : Les conservateur rouge ou les travaillistes bleus refusent ensemble la déontologie de la droite et l'utilitarisme de la gauche en faveur d'une vue que l'état, la société et l'économie doivent tous voir leur rôle comme la construction d'un fleurissement individuel d'honneur et de vertu. Le rôle de médiateur des corps religieux dans tout cela est clairement crucial. Nous espérons que beaucoup de musulmans, de juifs, comme des chrétiens embrasseront une politique du Bien, enraciné dans la Bible et les antiquités classiques. C'est l'héritage repensé et démocratisé (conformément à l'élan biblique) qui seul peut sauver l’Amérique et le monde.